衡水的风,比试卷轻

走进那片湖之前,我攥着手机查了三次天气

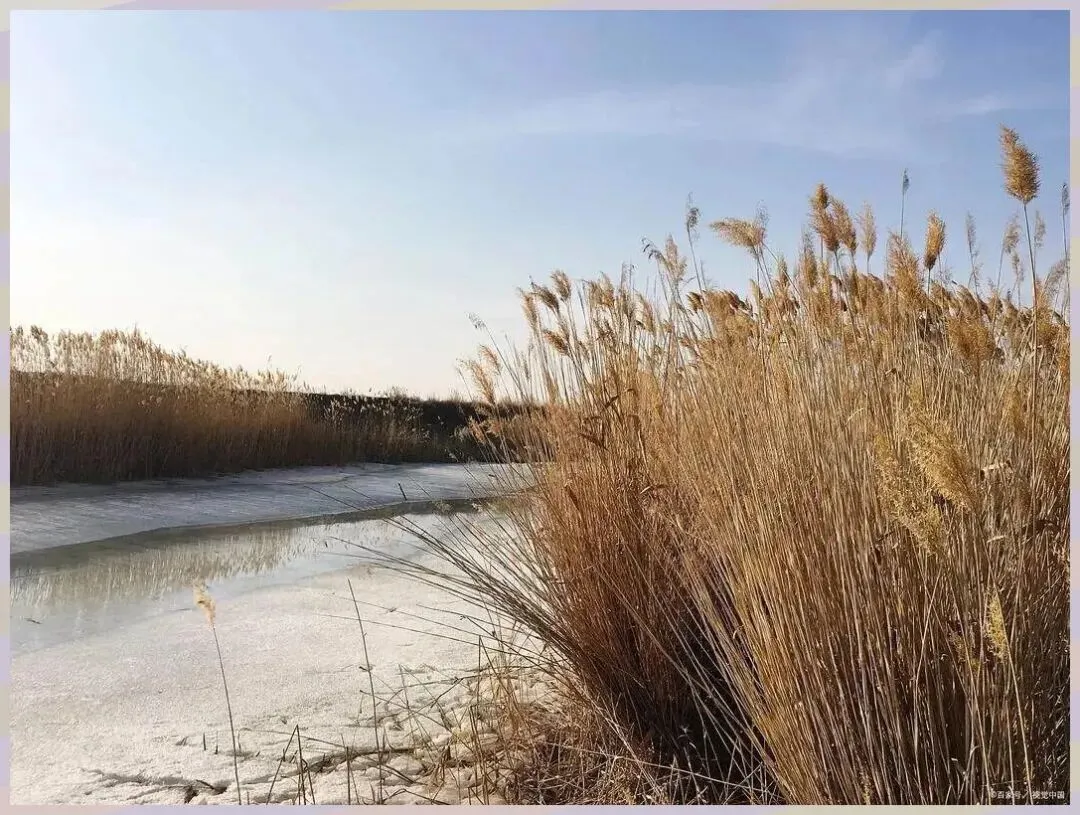

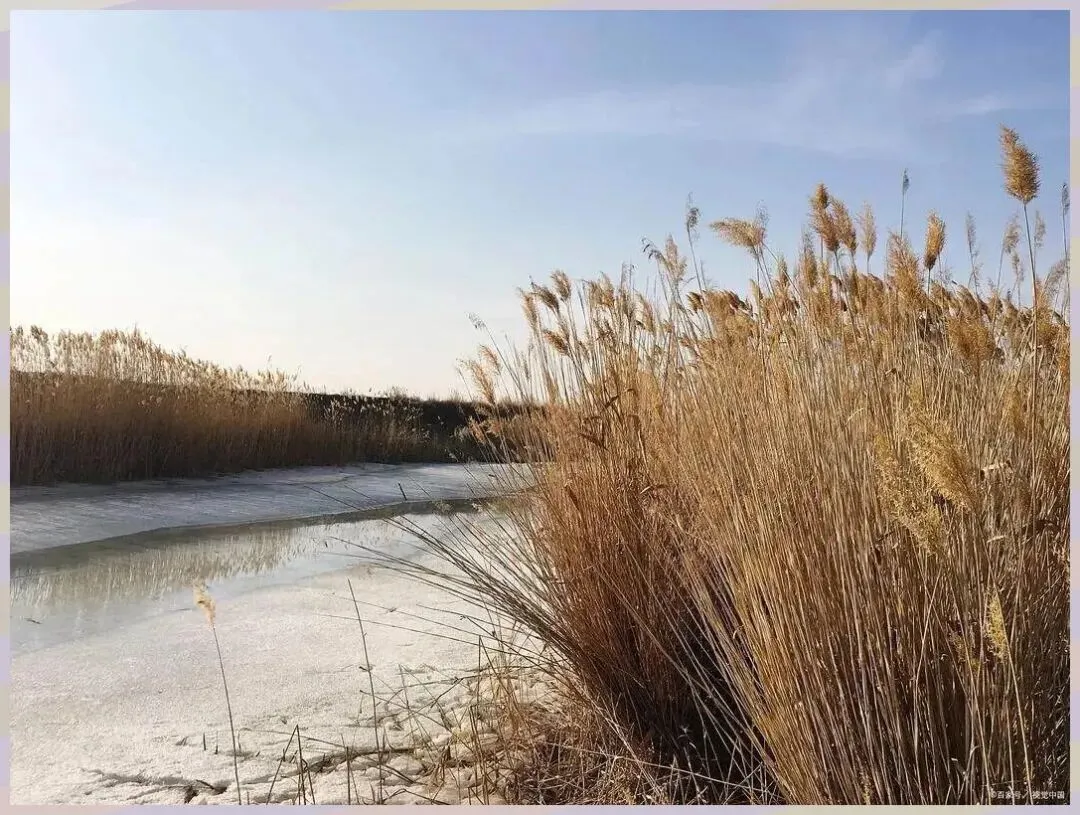

出发前一周,我总想起别人说的“衡水节奏”,以为空气里都飘着试卷的油墨味。直到站在衡水湖景区门口,风裹着水草的腥气扑过来,我才发现手心的汗不是因为热,是有点意外——原来这里的风,是软的。我捏着手机的指尖慢慢松开,屏幕上的雷暴预警还亮着,但眼前掠过的水鸟翅膀划出的弧线,比任何预报都更真实。

沿着栈道走,芦苇秆子比我高半个头,叶子擦过胳膊的时候,痒得想笑。风里的水草味不冲,反而带着点湿润的甜,像刚洗过的衣服晒在太阳下的味道。我把手机揣回牛仔裤口袋,脚步慢下来,每一步都踩在风的间隙里。偶尔有游客的笑声传过来,但很快被芦苇挡住,散在湖面上。那天我走了多久?记不清了,只记得最后坐在湖边的石头上,看着远处的船影,直到太阳偏西。

驴肉火烧的酥皮,掉在了晨光里

第二天早起,天刚蒙蒙亮,我没找导航里的“必吃榜”,随便拐进街角一家冒着热气的铺子。门帘是蓝布做的,掀起来的时候,一股肉香扑得我后退了半步。老板是个五十多岁的大叔,脸上带着笑,问我:“要火烧还是饼卷肉?”我要了驴肉火烧加青椒,再加一碗小米粥。

火烧递过来的时候还烫着手,我用指尖捏着边,咬了一口——酥皮簌簌地掉在桌上的晨光里,金黄的碎屑像撒了一地的星星。肉烂得不用嚼,青椒的脆劲刚好中和了腻,酱汁顺着嘴角流下来,我赶紧用手背擦。小米粥温温的,喝下去的时候,胃里像被撒了一把阳光。大叔坐在门口的小马扎上抽着烟,看我吃得狼吞虎咽,笑着说:“慢点儿,不够再添。”那天的早餐,我吃了二十分钟,比平时慢了三倍,因为每一口都不想浪费。

玻璃瓶里的山水,比窗外的更慢

下午去了习三内画博物馆,推开玻璃门的时候,里面静得能听见自己的呼吸。展厅里摆着一排排小小的鼻烟壶,每个瓶子里都装着一幅画——有的是江南水乡,乌篷船浮在水面上;有的是塞北草原,马群跑得正欢;还有的是花鸟鱼虫,蝴蝶的翅膀薄得像纸。我站在一个画着荷花的瓶子前,凑得很近,几乎要贴到玻璃上。

旁边的工作室里,师傅正在创作。他手里的细笔比针还尖,蘸了墨,轻轻伸进瓶口。眼睛几乎贴在瓶口上,眉头微蹙,连呼吸都放轻了。我站在旁边看了十分钟,他只画了一片荷叶的轮廓。那一刻,我忘了要拍照,忘了要发朋友圈,只觉得时间在这个小瓶子里,被拉得很长很长。离开的时候,博物馆送了我一个小小的纪念品——一个指甲盖大小的内画鼻烟壶,里面画着一只小鸭子。我把它放在口袋里,走路的时候,能感觉到它轻轻碰着我的腿。

红纸上的喜庆,沾了指尖的温度

第三天,我去了武强年画博物馆。刚进门,就被墙上挂着的年画晃了眼——大红色的纸,金色的线条,鱼的眼睛亮得像要跳出来,娃娃的脸圆嘟嘟的,手里抱着大鲤鱼。展厅里有个拓印体验区,师傅正在教一个小孩怎么刷墨。

我凑过去,伸手摸了摸刚印好的年画,纸面还带着墨的温度,粗糙的纹理蹭着我的指尖。师傅说,这是“年年有余”的图案,每年过年的时候,家家户户都会贴。旁边的小孩伸手想抓年画,被妈妈拉住,嘟着嘴撒娇。我笑了,想起小时候贴春联的样子,爸爸踩着凳子,我在下面递胶带,红纸飘下来的时候,风里都是年的味道。那天我没买年画,但口袋里的小鸭子鼻烟壶,好像也沾了点红纸上的喜庆。

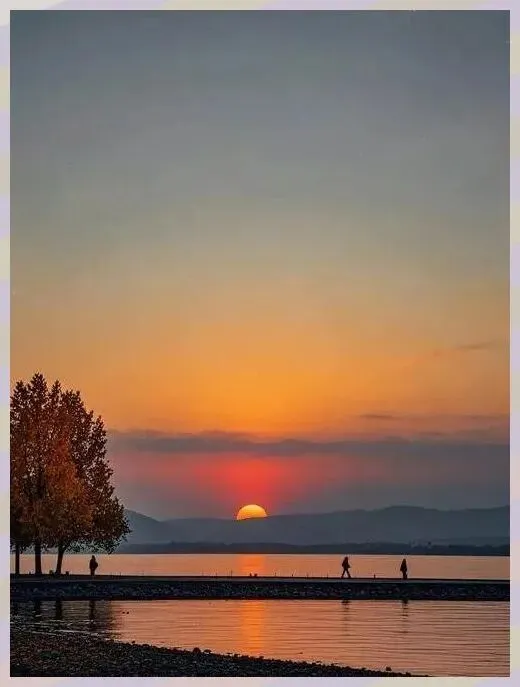

夕阳把芦苇染成金的时候,我忘了要拍照

离开衡水的前一天傍晚,我又去了衡水湖。太阳慢慢往下沉,把水面铺成一片碎金,芦苇的影子被拉得斜长。风比早上更软,带着点凉意,吹得我头发飘起来。

我坐在湖边的石头上,看着夕阳一点点落下去,芦苇变成了剪影。旁边有情侣在拍照,快门声咔嚓响,但我忘了要拿出手机。那一刻,我只听见风的声音,水的声音,还有远处水鸟的叫声。直到太阳完全沉下去,天变成了淡紫色,我才站起来,拍了拍裤子上的草屑。

离开衡水那天,我包里装着那个小小的内画鼻烟壶,还有半袋没吃完的驴肉火烧。火车开动的时候,我望着窗外的平原,风从窗户缝钻进来,带着点水草的味道。原来衡水不是只有试卷和口号,它还有软的风,热的火烧,慢的画,和红的年。这些东西,比我想象的更重,因为它们都长在这片土地里;也更轻,因为它们能飘进风里,跟着我回家。火车越开越快,风里的水草味渐渐淡了,但我知道,它会留在我的口袋里,留在那个小鸭子鼻烟壶里,留在我咬过的酥皮火烧里。下次再来衡水,我想我会再去湖边坐一坐,再吃一个驴肉火烧,再看一次夕阳把芦苇染成金的样子。